La cappella Sansevero a Napoli

Il Cristo Velato nella Cappella di Sansevero a Napoli

27/02/2002

Raimondo di Sangro fu uno dei più eminenti personaggi dell’aristocrazia partenopea di metà Settecento. Principe di Sansevero, “di corta statura, di gran capo, di bello e gioviale aspetto”, mise in piedi una aggiornatissima biblioteca, ricca di testi di Diderot, D’Alambert, Montesquieu, Condillac, Rousseau. Non che fosse un sostenitore delle nuove dottrine illuministe, sospese tra sensismo e materialismo, ma non le disdegnava e le riteneva necessarie alla promozione della propria immagine in società. Era piuttosto interessato alle scienze esatte: conosceva i testi di Newton, di Galilei, e numerosi trattati di chimica, medicina e botanica. Era, inoltre, Gran Maestro della massoneria napoletana, un’élite intellettuale chiusa interessata alle discipline esoteriche e al nuovo pensiero scientista.

Raimondo non disdegnò neppure l’impegno militare e contribuì alla vittoria borbonica di Velletri nel 1744.

Da mecenate e conoscitore delle arti, intorno al 1748 decise di restaurare la cappella patronale della sua famiglia, annessa al cinquecentesco palazzo Sangro di Sansevero, in pieno centro storico. Contattò lo scultore veneto Antonio Corradini, ormai ottantenne, anch’egli massone e residente a Napoli. I due progettarono insieme la decorazione dello spazio (una navata rettangolare con quattro arconi per lato ed un breve presbiterio), nel quale avevano già trovato ospitalità diversi monumenti funebri e parati marmorei seicenteschi. Statue allegoriche (costruite secondo le indicazioni dell’Iconologia di Cesare Ripa) vennero a presentare i vari antenati, i cui ritratti presero posto, chiusi in ovali, al di sopra della raffigurazione simbolica. Al centro del mausoleo, sul soffitto della volta, fecero dipingere al pittore Francesco Maria Russo la Gloria del paradiso. Alla morte di Corradini (1752) un lascito di trenta bozzetti in terracotta permise agli scultori successivi di continuare a lavorare nell’assoluto rispetto dell’idea originaria.

L’insieme mostra evidenti i segni della concezione unitaria, piegata ad esaltare le virtù degli avi, glorificando della genealogia maschile la nobiltà di spada e di quella femminile la nobiltà d’animo. Recenti studi hanno sottolineato inoltre il carattere esoterico e massonico del programma iconografico. Le virtù rappresentate sotto forma di figure maschili e femminili, oltre a definire un particolare aspetto caratteriale dell’antenato, rappresenterebbero le qualità che il massone deve possedere per edificare l’architettura del suo spirito.

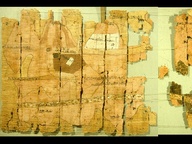

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Roma | A Roma dal 29 marzo al 6 luglio

Roma | A Roma dal 29 marzo al 6 luglio

A Palazzo Merulana i guardiani della memoria e gli scarabei di Matteo Pugliese

-

Roma | Dal 28 marzo al 12 ottobre al Museo di Roma di Palazzo Braschi

Roma | Dal 28 marzo al 12 ottobre al Museo di Roma di Palazzo Braschi

Yoshitaka Amano a Roma con oltre 200 opere

-

Napoli | Alle Gallerie d’Italia dal 27 marzo al 22 giugno

Napoli | Alle Gallerie d’Italia dal 27 marzo al 22 giugno

La dama col liocorno di Raffaello in mostra a Napoli

-

Perugia | Dal 18 aprile al 6 luglio a Palazzo della Penna – Centro per le Arti Contemporanee

Perugia | Dal 18 aprile al 6 luglio a Palazzo della Penna – Centro per le Arti Contemporanee

A Perugia l'alfabeto senza parole di Afro, Burri, Capogrossi

-

Mantova | A Mantova fino al 29 giugno

Mantova | A Mantova fino al 29 giugno

Dal caos al cosmo, una grande mostra per il cinquecentenario di Palazzo Te

-

Torino | In mostra a Torino fino al 7 settembre

Torino | In mostra a Torino fino al 7 settembre

I tesori della Genova dei Dogi alla Reggia di Venaria