Dall’11 febbraio al 18 maggio a Villa Caffarelli

I capolavori della collezione Farnese riuniti in una grande mostra a Roma

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

Samantha De Martin

11/02/2025

Lo sguardo rassicurante di Papa Paolo III, ritratto a mezzobusto da Jacopino Del Conte con la sua imponente tiara, giunto a Roma dal Museo Fesch di Ajaccio, invita gli ospiti dei Musei Capitolini ad addentrarsi tra le sale di Villa Caffarelli per rivivere una grande storia di famiglia.

Ed eccoci, con un salto temporale di oltre quattro secoli, nella Roma dei Farnese, tra i capolavori della più prestigiosa raccolta di opere d’arte e reperti archeologici del Rinascimento, protagoniste fino al 18 maggio di un suggestivo progetto scientifico che fa rivivere gli ambienti del palazzo oggi sede dell’Ambasciata di Francia, come dovevano presentarsi, assieme ai capolavori, prima che avesse inizio la grande disgregazione della collezione.

Messa in piedi da Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III (pontefice dal 1534 al 1549) e poi arricchita dai suoi nipoti, in particolare dal Gran Cardinale Alessandro, la collezione Farnese si ingrandì soprattutto alla fine del XVI secolo grazie alle straordinarie finanze a disposizione della famiglia.

La fama di Palazzo Farnese in Campo de’ Fiori e della sua Collezione erano già noti a tutti nel Cinquecento, segnalati dalle guide dell’epoca tra i luoghi più importanti di Roma e assolutamente da non perdere. Concepita come un’esposizione di oggetti straordinari e come modelli unici da ammirare, la Collezione rappresentava per i Farnese soprattutto uno strumento di potere e di prestigio. Ma la lungimirante visione di Paolo III andò oltre la semplice immagine "privata" allargandosi a una nuova progettazione urbanistica di Roma, per offrire all’Urbe una rinascita dopo il terribile Sacco del 1527.

La grandiosa realizzazione di Piazza del Campidoglio fu affidata al genio di Michelangelo, con lo spostamento della celebre statua in bronzo del Marco Aurelio a cavallo, che venne trasferita nel 1538 da Piazza del Laterano.

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

“Paolo III Farnese - spiega Claudio Parisi Presicce che ha curato la mostra assieme a Chiara Rabbi Bernard - era stato un grande tessitore di relazioni, temuto e ammirato. Era stato il protagonista del rinnovamento della città in occasione dl Giubileo del 1550 che tuttavia non fece in tempo a celebrare perché morì a novembre del 1549. La mostra vuole raccontare il prestigio della sua famiglia fino al 1600 e ambisce a far comprendere il ruolo avuto nella costruzione di una nuova idea di Roma”.

Al Gran Cardinale Alessandro, la preziosa raccolta di opere stava talmente a cuore che, come suggellato in un passaggio del testamento esposto in mostra, sarebbe dovuta rimanere nel Palazzo di Campo de’ Fiori, inalienabile. In realtà, gran parte dei capolavori, già nel secolo successivo, avrebbero lasciato per sempre l’originaria dimora, passando principalmente nelle mani del suo erede, Ranuccio, divenuto duca di Parma e Piacenza, città che dopo il 1600 avrebbero accolto alcune delle opere più importanti.

I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una Collezione, questo il titolo del percorso promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Civita Mostre e Musei, è un racconto puntuale e preciso della Collezione Farnese che ricostruisce il momento del suo massimo splendore, dai primi decenni del XVI secolo all’inizio del XVII. Anima di questo viaggio, che può contare su un valido allestimento che vede la direzione artistica dello Studio Lucchi & Biserni, sono 140 capolavori, tra sculture antiche, bronzi, dipinti, disegni, manoscritti, gemme e monete della più prestigiosa raccolta di opere.

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

“Abbiamo scelto di consacrare la mostra al periodo romano della Collezione Farnese – spiega la curatrice Chiara Rabbi Bernard – dai primi decenni del 1500 alla morte di Fulvio Orsini, al quale abbiamo dedicato due sezioni, regalando un’immersione spazio-temporale in alcune opere del palazzo. Orsini ebbe un ruolo determinante per i Farnese accompagnandoli prima come bibliotecario e poi come conservatore della collezione".

Accolto dagli sguardi del Cardinale Alessandro, che sbucano da un raffinato olio su pergamena incollato su tavola, in prestito dalla Galleria Nazionale di Parma, ma anche dal Ritratto che del futuro Papa Paolo III fa Raffaello, raffigurandolo in abiti cardinalizi, il pubblico incrocia i volti di Ranuccio, Ottavio, e Odoardo Farnese immortalato da Domenichino. Si immerge poi nell’immenso patrimonio artistico farnesiano, grazie alla collaborazione dei tanti musei e delle istituzioni che oggi ne conservano l’eredità dal valore inestimabile. I maggiori contributi sono giunti da Napoli, città che custodisce numerose opere appartenute alla Collezione Farnese nel Museo Archeologico Nazionale, nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e nella Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III". Non mancano i prestiti delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma – Galleria Corsini e della Galleria Borghese a Roma, degli Uffizi e del Museo Nazionale del Bargello a Firenze, della Galleria Nazionale di Parma - Palazzo della Pilotta, e della Biblioteca Apostolica Vaticana, nonché di prestigiose istituzioni estere come il Museo del Louvre di Parigi, il Museo di Belle Arti e Archeologia di Besançon, la Royal Collection Trust, la Morgan Library di New York, nonostante non sia mancato qualche rifiuto.

Slittata di quasi due mesi (“per via dell’importante campagna prestiti e per non perdere alcune opere che gli organizzatori sono riusciti ad assicurarci solo attraverso uno spostamento in avanti dell’inaugurazione”) la mostra si fa perdonare il ritardo con la bellezza dei pezzi che svela. Ed ecco rivivere tra le sale di Villa Caffarelli i capolavori antichi che i Farnese collocarono nel loro Palazzo in Campo de’ Fiori, nel cui cortile erano stati trasferiti l’Ercole, il Toro e la Flora Farnese rinvenuti tra il 1545 e il 1546 nel corso degli scavi nelle Terme di Caracalla.

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

Incrociamo alcuni dei capolavori che all’epoca impreziosivano gli ambienti più fastosi del Palazzo (la Galleria dei Carracci, la Sala dei Filosofi, il Camerino del Gran Cardinale, le Stanze dei dipinti sacri e quella dei ritratti). Bellissimo il gruppo con Pan e Daphni, databile alla metà del II secolo d.C., d'impatto quello del Ganimede con l’Aquila, anch’esso di età imperiale, accanto ai capolavori assoluti dell’arte rinascimentale, come la Madonna del Divino Amore di Raffaello e il Ritratto di Papa Paolo III con il camauro di Tiziano. Altrettanto grandiosi i disegni preparatori della Galleria dei Carracci, dipinta con soggetti mitologici ispirati alle Metamorfosi di Ovidio, evocata da importanti disegni preparatori degli affreschi e da alcune delle sculture più significative esposte nel grande ambiente di rappresentanza, come l’Eros Farnese e il Satiro con Bacco bambino, che oggi tornano ad essere visibili a Roma dopo il loro trasferimento a Napoli nel corso dell’ultimo decennio del XVIII secolo.

Un tavolo, posto al centro di una delle sale, con rappresentata la Galleria affrescata dai Carracci a Palazzo Farense, consente, attraverso numeri, di far corrispondere i disegni alla originaria collocazione delle figure.

Nella “Sala dei Filosofi”, che ospitava opere dedicate al tema delle Veneri, ammiriamo la celebre Venere Callipigia di epoca adrianea, copia da un originale greco, e la bellissima copia in bronzo del Camillo dei Musei Capitolini realizzata da Guglielmo Della Porta. Tra gli esempi emblematici della passione per l’antico ritroviamo tre riproduzioni, due in bronzo, l’altra in porcellana del Toro Farnese, oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma anche la Sottocoppa della Tazza Farnese con Sileno ebbro, un’elegante e preziosa lastra d’argento incisa a bulino, commissionata ad Annibale Carracci.

L’emblematica figura di “Fulvio Orsini”, che ebbe un ruolo cardine nell'acquisizione e valorizzazione di numerosi reperti, nonché nell’incremento della biblioteca Farnese, viene ricordata in mostra attraverso una preziosa selezione di gemme appartenuta all’erudito, oltre alla preziosa tavola del Salvator Mundi attribuita a Marcello Venusti dalla Galleria Borghese, e il Codice Capponiano della Biblioteca Apostolica Vaticana, con i disegni preparatori delle Imagines et elogia virorum, pubblicato in più edizioni a partire dal 1570, summa dell’erudizione antiquaria di Fulvio Orsini.

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

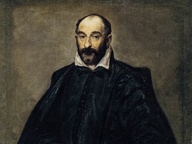

Il percorso si fa più intimo nella sala dal titolo “Il Camerino” o “Gabinetto del Cardinale”, mentre i capolavori della Collezione dedicati al tema sacro trovano un’alta testimonianza nella Madonna del Divino Amore di Raffaello, in una luminosa Guarigione del cieco nato di El Greco e nel Cristo e la Cananea di Annibale Carracci.

Il 1600, anno che chiude l’arco cronologico di questa mostra, segna la morte di Orsini oltre alla fine del più prestigioso periodo della Collezione Farnese. A questo legame eccezionale fra i Farnese e Orsini viene reso omaggio nell’ultima sala, dal titolo “Due collezioni, un solo destino”. Qui il Ritratto di Giulio Clovio di El Greco raffigura l’artista che regge con la mano sinistra il Libro d'Ore da lui miniato per il Cardinale Alessandro Farnese. Il dipinto, parte della collezione di Fulvio Orsini, affianca il Libro d’Ore oggi conservato alla Morgan Library di New York. Al centro della sala grandeggia la straordinaria Cassetta Farnese, commissionata dal Gran Cardinale Alessandro, oggi conservata nel Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Ed eccoci, con un salto temporale di oltre quattro secoli, nella Roma dei Farnese, tra i capolavori della più prestigiosa raccolta di opere d’arte e reperti archeologici del Rinascimento, protagoniste fino al 18 maggio di un suggestivo progetto scientifico che fa rivivere gli ambienti del palazzo oggi sede dell’Ambasciata di Francia, come dovevano presentarsi, assieme ai capolavori, prima che avesse inizio la grande disgregazione della collezione.

Messa in piedi da Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III (pontefice dal 1534 al 1549) e poi arricchita dai suoi nipoti, in particolare dal Gran Cardinale Alessandro, la collezione Farnese si ingrandì soprattutto alla fine del XVI secolo grazie alle straordinarie finanze a disposizione della famiglia.

La fama di Palazzo Farnese in Campo de’ Fiori e della sua Collezione erano già noti a tutti nel Cinquecento, segnalati dalle guide dell’epoca tra i luoghi più importanti di Roma e assolutamente da non perdere. Concepita come un’esposizione di oggetti straordinari e come modelli unici da ammirare, la Collezione rappresentava per i Farnese soprattutto uno strumento di potere e di prestigio. Ma la lungimirante visione di Paolo III andò oltre la semplice immagine "privata" allargandosi a una nuova progettazione urbanistica di Roma, per offrire all’Urbe una rinascita dopo il terribile Sacco del 1527.

La grandiosa realizzazione di Piazza del Campidoglio fu affidata al genio di Michelangelo, con lo spostamento della celebre statua in bronzo del Marco Aurelio a cavallo, che venne trasferita nel 1538 da Piazza del Laterano.

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

“Paolo III Farnese - spiega Claudio Parisi Presicce che ha curato la mostra assieme a Chiara Rabbi Bernard - era stato un grande tessitore di relazioni, temuto e ammirato. Era stato il protagonista del rinnovamento della città in occasione dl Giubileo del 1550 che tuttavia non fece in tempo a celebrare perché morì a novembre del 1549. La mostra vuole raccontare il prestigio della sua famiglia fino al 1600 e ambisce a far comprendere il ruolo avuto nella costruzione di una nuova idea di Roma”.

Al Gran Cardinale Alessandro, la preziosa raccolta di opere stava talmente a cuore che, come suggellato in un passaggio del testamento esposto in mostra, sarebbe dovuta rimanere nel Palazzo di Campo de’ Fiori, inalienabile. In realtà, gran parte dei capolavori, già nel secolo successivo, avrebbero lasciato per sempre l’originaria dimora, passando principalmente nelle mani del suo erede, Ranuccio, divenuto duca di Parma e Piacenza, città che dopo il 1600 avrebbero accolto alcune delle opere più importanti.

I Farnese nella Roma del Cinquecento. Origini e fortuna di una Collezione, questo il titolo del percorso promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Civita Mostre e Musei, è un racconto puntuale e preciso della Collezione Farnese che ricostruisce il momento del suo massimo splendore, dai primi decenni del XVI secolo all’inizio del XVII. Anima di questo viaggio, che può contare su un valido allestimento che vede la direzione artistica dello Studio Lucchi & Biserni, sono 140 capolavori, tra sculture antiche, bronzi, dipinti, disegni, manoscritti, gemme e monete della più prestigiosa raccolta di opere.

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

“Abbiamo scelto di consacrare la mostra al periodo romano della Collezione Farnese – spiega la curatrice Chiara Rabbi Bernard – dai primi decenni del 1500 alla morte di Fulvio Orsini, al quale abbiamo dedicato due sezioni, regalando un’immersione spazio-temporale in alcune opere del palazzo. Orsini ebbe un ruolo determinante per i Farnese accompagnandoli prima come bibliotecario e poi come conservatore della collezione".

Accolto dagli sguardi del Cardinale Alessandro, che sbucano da un raffinato olio su pergamena incollato su tavola, in prestito dalla Galleria Nazionale di Parma, ma anche dal Ritratto che del futuro Papa Paolo III fa Raffaello, raffigurandolo in abiti cardinalizi, il pubblico incrocia i volti di Ranuccio, Ottavio, e Odoardo Farnese immortalato da Domenichino. Si immerge poi nell’immenso patrimonio artistico farnesiano, grazie alla collaborazione dei tanti musei e delle istituzioni che oggi ne conservano l’eredità dal valore inestimabile. I maggiori contributi sono giunti da Napoli, città che custodisce numerose opere appartenute alla Collezione Farnese nel Museo Archeologico Nazionale, nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e nella Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III". Non mancano i prestiti delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma – Galleria Corsini e della Galleria Borghese a Roma, degli Uffizi e del Museo Nazionale del Bargello a Firenze, della Galleria Nazionale di Parma - Palazzo della Pilotta, e della Biblioteca Apostolica Vaticana, nonché di prestigiose istituzioni estere come il Museo del Louvre di Parigi, il Museo di Belle Arti e Archeologia di Besançon, la Royal Collection Trust, la Morgan Library di New York, nonostante non sia mancato qualche rifiuto.

Slittata di quasi due mesi (“per via dell’importante campagna prestiti e per non perdere alcune opere che gli organizzatori sono riusciti ad assicurarci solo attraverso uno spostamento in avanti dell’inaugurazione”) la mostra si fa perdonare il ritardo con la bellezza dei pezzi che svela. Ed ecco rivivere tra le sale di Villa Caffarelli i capolavori antichi che i Farnese collocarono nel loro Palazzo in Campo de’ Fiori, nel cui cortile erano stati trasferiti l’Ercole, il Toro e la Flora Farnese rinvenuti tra il 1545 e il 1546 nel corso degli scavi nelle Terme di Caracalla.

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

Incrociamo alcuni dei capolavori che all’epoca impreziosivano gli ambienti più fastosi del Palazzo (la Galleria dei Carracci, la Sala dei Filosofi, il Camerino del Gran Cardinale, le Stanze dei dipinti sacri e quella dei ritratti). Bellissimo il gruppo con Pan e Daphni, databile alla metà del II secolo d.C., d'impatto quello del Ganimede con l’Aquila, anch’esso di età imperiale, accanto ai capolavori assoluti dell’arte rinascimentale, come la Madonna del Divino Amore di Raffaello e il Ritratto di Papa Paolo III con il camauro di Tiziano. Altrettanto grandiosi i disegni preparatori della Galleria dei Carracci, dipinta con soggetti mitologici ispirati alle Metamorfosi di Ovidio, evocata da importanti disegni preparatori degli affreschi e da alcune delle sculture più significative esposte nel grande ambiente di rappresentanza, come l’Eros Farnese e il Satiro con Bacco bambino, che oggi tornano ad essere visibili a Roma dopo il loro trasferimento a Napoli nel corso dell’ultimo decennio del XVIII secolo.

Un tavolo, posto al centro di una delle sale, con rappresentata la Galleria affrescata dai Carracci a Palazzo Farense, consente, attraverso numeri, di far corrispondere i disegni alla originaria collocazione delle figure.

Nella “Sala dei Filosofi”, che ospitava opere dedicate al tema delle Veneri, ammiriamo la celebre Venere Callipigia di epoca adrianea, copia da un originale greco, e la bellissima copia in bronzo del Camillo dei Musei Capitolini realizzata da Guglielmo Della Porta. Tra gli esempi emblematici della passione per l’antico ritroviamo tre riproduzioni, due in bronzo, l’altra in porcellana del Toro Farnese, oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma anche la Sottocoppa della Tazza Farnese con Sileno ebbro, un’elegante e preziosa lastra d’argento incisa a bulino, commissionata ad Annibale Carracci.

L’emblematica figura di “Fulvio Orsini”, che ebbe un ruolo cardine nell'acquisizione e valorizzazione di numerosi reperti, nonché nell’incremento della biblioteca Farnese, viene ricordata in mostra attraverso una preziosa selezione di gemme appartenuta all’erudito, oltre alla preziosa tavola del Salvator Mundi attribuita a Marcello Venusti dalla Galleria Borghese, e il Codice Capponiano della Biblioteca Apostolica Vaticana, con i disegni preparatori delle Imagines et elogia virorum, pubblicato in più edizioni a partire dal 1570, summa dell’erudizione antiquaria di Fulvio Orsini.

I Farnese nella Roma del Cinquecento, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

Il percorso si fa più intimo nella sala dal titolo “Il Camerino” o “Gabinetto del Cardinale”, mentre i capolavori della Collezione dedicati al tema sacro trovano un’alta testimonianza nella Madonna del Divino Amore di Raffaello, in una luminosa Guarigione del cieco nato di El Greco e nel Cristo e la Cananea di Annibale Carracci.

Il 1600, anno che chiude l’arco cronologico di questa mostra, segna la morte di Orsini oltre alla fine del più prestigioso periodo della Collezione Farnese. A questo legame eccezionale fra i Farnese e Orsini viene reso omaggio nell’ultima sala, dal titolo “Due collezioni, un solo destino”. Qui il Ritratto di Giulio Clovio di El Greco raffigura l’artista che regge con la mano sinistra il Libro d'Ore da lui miniato per il Cardinale Alessandro Farnese. Il dipinto, parte della collezione di Fulvio Orsini, affianca il Libro d’Ore oggi conservato alla Morgan Library di New York. Al centro della sala grandeggia la straordinaria Cassetta Farnese, commissionata dal Gran Cardinale Alessandro, oggi conservata nel Museo e Real Bosco di Capodimonte.

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Roma | Una scoperta conferma l'anima di una Roma ecumenica e universale

Roma | Una scoperta conferma l'anima di una Roma ecumenica e universale

A Ostia antica emerge un bagno rituale ebraico. L'antico porto di Roma crocevia di convivenza e scambio di culture

-

Sabato 22 e domenica 23 marzo

Sabato 22 e domenica 23 marzo

Da Palazzo Farnese alla Torre Libeskind, 750 luoghi da scoprire con le Giornate FAI di primavera

-

Genova | Un anno di eventi nella città dei Rolli

Genova | Un anno di eventi nella città dei Rolli

Genova e l’Ottocento, un patrimonio da riscoprire nel 2025

-

Taranto | Al MArTA fino al 6 luglio 2025

Taranto | Al MArTA fino al 6 luglio 2025

Da Omero a Maria Lai: il mito di Penelope va in scena a Taranto

-

Roma | Fino al 6 luglio

Roma | Fino al 6 luglio

Dal mondo a Roma. A Palazzo Barberini Caravaggio superstar

-

Milano | Fino al 29 giugno a Palazzo Reale

Milano | Fino al 29 giugno a Palazzo Reale

Art Déco, un sogno moderno in mostra a Milano