Semplici parole per intimi disegni

@Giacomo Cuva |

Gipi

09/02/2009

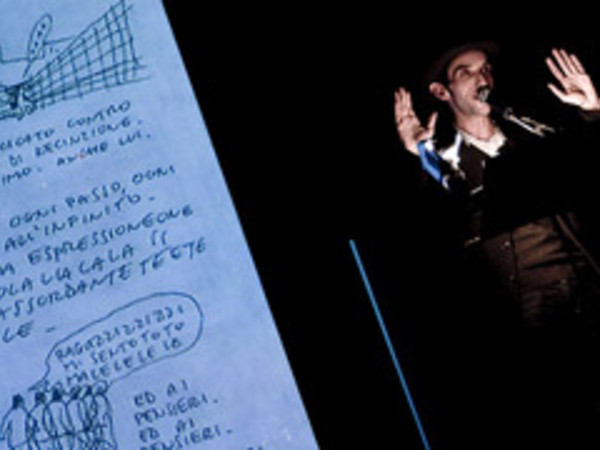

Accompagnato dalle vibranti note di Luca Giovacchini e Paolo Peewee Durante, il fumettista italiano Gipi ha intrattenuto il variegato pubblico che è accorso al centro sociale Strike di Roma, per assistere alla lettura musicata del suo ultimo lavoro, LMVDM, ossia: “La mia vita disegnata male”. Nell’ampio capannone che ha accolto all’incirca 700 anime, Gipi ha entusiasmato ed appassionato i suoi fan leggendo, con fare da vero attore e mentre scorrevano alle sue spalle le immagini del fumetto, una ventina di pagine del libro. Tutto è stato perfetto: luci, suoni e, naturalmente, le sue parole. In LMDV, Gipi sceglie di raccontare se stesso, una sorta di seduta psicanalitica disegnata che ripercorre tutte le fasi della sua vita, dai traumi infantili fino alla ‘malattia del suo pisello’ poi superata. Tra viaggi reali e psichedelici, tra comicità cinismo e dramma, Gipi ricorda che le nostre vite, in qualche modo, sono legate e aggrovigliate al nostro passato. E’ come se tutto venisse da lì…

stile.it l’ha incontrato e intervistato

Più volte hai dichiarato che al liceo artistico non hai imparato nulla, che i tuoi professori era più facile vederli con una sigaretta piuttosto che con una matita in mano. E dunque, esiste un maestro? “Maestri ne ho parecchi, però, come i veri maestri non ne sono consapevoli. Uno è il pittore pisano, Giuseppe Bartolini, è stato il mio maestro nella rettitudine morale nel lavoro, un altro è Riccardo Mannelli, di Roma, per la passione irrefrenabile che ho per questo lavoro e l’altro è Andrea Pazienza che, per primo, mi ha fatto vedere che era possibile guardare il mondo con un occhio differente e raccontarlo in modo disarmato. Potrei citarne ancora tanti, a scuola non ho imparato niente, ma anche perché ero un ragazzo impossibile”.

Come dire, ‘fuori dalle righe’. “Molto fuori dalle righe! Da ragazzo avevo qualche vizietto che mal si conciliava con lo studio”.

Le tue strisce sono di una semplicità disarmante, intime, pensieri leggeri eppure incombenti. E’ come se avessi scelto la leggerezza per avvicinarti al pubblico e proteggerlo. E’ una scelta stilistica o è puro istinto. “Mi fa piacere sentire queste parole, vedi io sono così. Faccio ironia su persone differenti da me, non giudico mai, è molto raro. Lavoro sempre sui miei dubbi. Quando parlo del razzismo guardo al razzismo che è dentro di me, me ne vergogno e ci lavoro. Non mi metto su un piedistallo dicendo ‘Voi siete razzisti’, ma mi chiedo “Come sono diventato? Perché ho delle reazioni automatiche in alcuni contesti?” Mi faccio vomitare, mi faccio ridere e sono anche contento di rendermene conto. E da queste tre sensazioni, poi, nasce la striscia”.

E’ come se a persone già sensibili su alcune tematiche trattate nelle tue strisce, tu gli dessi un altro punto di vista, mentre a quelle che ancora non lo sono, gli dessi i primi spunti di riflessione. “E’ ciò che spero di fare. A me non piace la satira perché parla ai propri, è una festa tra amici ed io non credo in quel tipo di attività. Se facessi qualcosa di gratificante o consolatorio per quelli che la pensano come me, mi sentirei di sbagliare, mi metto sempre in una posizione di riconoscere il male dentro di me, con un minimo di speranza che chi perpetra il male, come si perpetra il male nell’essere razzisti, possa avere un minimo dubbio. Non mi pongo come antagonista di fondo, non dico mai “ho capito delle cose e tu no”. Io dico “fratello mio (perché credo nella fratellanza tra le persone) io sono come te, potevo essere esattamente come te, ma mi sono fermato un momento a pensare, fallo anche tu, ragiona con la tua testa se ancora ce l’hai”. L’operazione che provo a fare è quella, quando mi riesce la infarcisco di umorismo, altre volte magari lavoro su cose che mi risultano troppo tristi e quindi la striscia risulta triste”.

La tua, insomma, è un’offerta di pensiero.

“Lavoro solo sui miei dubbi, per questo risulta un’offerta. Ti faccio un esempio, se vai da qualcuno e gli dici “ho capito questo”, è difficile avere l’attenzione, ma se vai da qualcuno e gli dici “ascolta, parliamo di questa cosa che non mi torna, magari tu ne sai di più”, stabilisci un altro livello di comunicazione, e ciò che mi interessa è la comunicazione perché è il contrario della violenza”.

In che modo scrivi le tue storie? Parti da una sceneggiatura, devi tener presente le prospettive, i soggetti, la trama? O le scrivi di getto?

“Gli ultimi due libri sono disegnati e scritti, senza sapere cosa succederà. Improvvisati pagina per pagina. L’unico lavoro che faccio a monte, è quello di capire bene di cosa sto parlando, non vado a casaccio come sentimento, so che ho un’idea sulla quale voglio lavorare (anche in questo caso è un dubbio) e so che ci sarà un finale che è proprio la risposta alla domanda “di che cosa parla la storia”. La risposta non è mai un’ambientazione, non sono mai dei personaggi, non è mai una trama, è sempre un concetto ridotto all’osso, quindi è l’amore, l’amicizia, la debolezza, il passaggio all’età adulta. Sono concetti molto condensati ma che per condensarli devi fare un grosso lavoro di riflessione e di solito quando capisco questo, so anche cosa c’è nell’ultima pagina del libro”.

Riesci a vedere cosa c’è alla fine del racconto già prima di iniziare?

”Quando ho fatto LMVDM conoscevo solo l’ultima pagina e la frase che ci sarebbe stata, sapevo che sarei arrivato lì. E come per l’arrampicata, quando ti arrampichi (a meno che tu non sia un vero arrampicatore, io non lo ero) sei assicurato in cima: c’è un chiodo dove è attaccata la tua corda. I movimenti e i passaggi che farai, o la velocità con cui ci arriverai, cambia di volta in volta, ma arrivi per forza in un punto solo. Senza chiodo il rischio di cadere è altissimo, quindi senza l’idea di fondo, senza un concetto profondo e senza finale, il rischio di sfracellarsi a metà lavorazione è alto. Soprattutto se lavori sull’improvvisazione che richiede di essere sempre mediamente brillante. E non è sempre così: alcuni giorni ti svegli e fai schifo, quel disegno è una macumba, è una magia ma è anche una magia nera: non sai mai perché lavori bene”.

Partorendo un fumetto bisogna tener presente di una fase ‘sofferta’.

“Sofferto nel senso che lavoro solo su temi profondi che ci sono dentro di me, non lavoro sulle trame”.

Quindi è un continuo mettersi in discussione?

"Si, perché è questo che mi da soddisfazione. Se esco cresciuto dalla lavorazione del libro, allora è valsa la pena di stare 1 o 2 anni gobbo su un tavolo mentre fuori c’è il sole e intorno la gente va a ballare. Io, che sono pigro, devo avere una motivazione molto forte per starci”.

Nella LMVDM ti metti a nudo e sei spietato con te stesso.

“Sono spietato con me stesso e lo sono con tutti i miei affetti, nel senso in cui ‘spietato’ voglia dire ‘guardare’, quando guardi la realtà devi avere gli occhi ‘chiari’, puliti. Quindi se guardo me non posso trasformarmi in ciò che non sono, il mio unico atto d’amore nel racconto verso mia madre è vederla per com’è, non è modificarla, quindi metto a nudo me, i miei affetti. E’ un atto d’amore, non è solo un racconto, è come dire ‘tu sei fatto così, io sono fatto così, ma ti voglio bene e forse, spero un giorno, mi vorrò bene lo stesso”.

Da dove è partita la voglia di disegnare male la tua vita?

"E’ partita perché mi sono ritrovato a 45 anni a guardare il passato, con un matrimonio saltato, una trentina di amori andati male sempre a causa mia: sono stato sempre io a lasciare. E mi sono chiesto “Ma chi sono, un lasciatore seriale? Un serial killer dell’amore? Perché non riesco ad amare le persone?” E non è facile dirselo, quando hai fatto tanto male e soprattutto se non vuoi ripetere lo stesso errore, devi prenderti e capire cosa c’è che non và. Per cui mi sono messo a riflettere su questo argomento prendendo come pretesto la malattia che pone in una condizione di debolezza il narratore e quindi lo avvicina a chi ascolta. E ho riflettuto. Il testo parla dell’amore in senso universale, ma anche tra uomo e donna, e in senso fisico. Prendo l’argomento in modo più trasversale possibile”.

Sei riuscito a darti qualche risposta?

"No, ho trovato delle cause i rimedi non ancora. Nei film di Hitchcock quando trovi la causa guarisci, nella realtà è un po’ più complessa la cosa”.

Come mai hai scelto questo lavoro

“Nel fumetto ci sono cascato dentro, mio malgrado, io non sono un appassionato e non sono un lettore di fumetti, (in realtà sono una persona ignorante in quasi tutti i campi). A volte scrivo racconti senza disegni e li trovo insoddisfacenti, a volte faccio pitture senza parole e le trovo insoddisfacenti, la mia forma è lì, non so perché, è nell’ accostamento di disegni e parole, ma non so da dove viene”.

In quest’era digitale e computerizzata, pensi che il fumetto possa uscirne scalfito?

"Assolutamente no, Internet è un metodo di comunicazione fantastico, permette ai giovani di far conoscere i propri lavori. La tecnologia la sento vicina e la amo, allo stesso tempo ho un lato tradizionale molto forte, non lavoro al computer perché confido nella possibilità di sbagliare senza rimedio. Quando lavori al computer, invece, hai sempre la possibilità di tornare sui tuoi passi, soprattutto di fare scelte infinite. A me piace l’idea che sono davanti al foglio e me la posso giocare una volta sola. Non posso sbagliare e se sbagliassi devo accettare il mio errore. E per me significa stare al mondo, tornare indietro sul proprio lavoro e modificarlo, non mi farebbe sentire in vita quanto io sento necessario sentirmici”.

Chiudiamo con Andrea Pazienza. C’è stata una sua frase, un gesto, che ti ha ‘aiutato’ durante la tua carriera?

“In classe ci parlò dello scoprirsi, dell’affrontare tutte le storie come faceva lui, come per il kendo (combattimento con i bastoni che Pazienza praticava) diceva che la prima mossa nel combattimento è sollevare il bastone sopra la testa: in quel momento sei vulnerabile all’attacco. Stessa cosa bisogna fare nel racconto, scoprirsi, rendersi vulnerabili. Io nel libro parlo del fatto che il mio pisello non riesce ad avere un’erezione. Hai presente chi mi vuole male, quanto potrebbe attaccarmi su questa cosa? Ho scritto che sono guarito solo perché la mia ragazza mi ha pregato di farlo, io non volevo e non capivo perché lei lo volesse, ma poi si, ho capito che forse era meglio così… la pagina buffa alla fine è merito suo”.

stile.it l’ha incontrato e intervistato

Più volte hai dichiarato che al liceo artistico non hai imparato nulla, che i tuoi professori era più facile vederli con una sigaretta piuttosto che con una matita in mano. E dunque, esiste un maestro? “Maestri ne ho parecchi, però, come i veri maestri non ne sono consapevoli. Uno è il pittore pisano, Giuseppe Bartolini, è stato il mio maestro nella rettitudine morale nel lavoro, un altro è Riccardo Mannelli, di Roma, per la passione irrefrenabile che ho per questo lavoro e l’altro è Andrea Pazienza che, per primo, mi ha fatto vedere che era possibile guardare il mondo con un occhio differente e raccontarlo in modo disarmato. Potrei citarne ancora tanti, a scuola non ho imparato niente, ma anche perché ero un ragazzo impossibile”.

Come dire, ‘fuori dalle righe’. “Molto fuori dalle righe! Da ragazzo avevo qualche vizietto che mal si conciliava con lo studio”.

Le tue strisce sono di una semplicità disarmante, intime, pensieri leggeri eppure incombenti. E’ come se avessi scelto la leggerezza per avvicinarti al pubblico e proteggerlo. E’ una scelta stilistica o è puro istinto. “Mi fa piacere sentire queste parole, vedi io sono così. Faccio ironia su persone differenti da me, non giudico mai, è molto raro. Lavoro sempre sui miei dubbi. Quando parlo del razzismo guardo al razzismo che è dentro di me, me ne vergogno e ci lavoro. Non mi metto su un piedistallo dicendo ‘Voi siete razzisti’, ma mi chiedo “Come sono diventato? Perché ho delle reazioni automatiche in alcuni contesti?” Mi faccio vomitare, mi faccio ridere e sono anche contento di rendermene conto. E da queste tre sensazioni, poi, nasce la striscia”.

E’ come se a persone già sensibili su alcune tematiche trattate nelle tue strisce, tu gli dessi un altro punto di vista, mentre a quelle che ancora non lo sono, gli dessi i primi spunti di riflessione. “E’ ciò che spero di fare. A me non piace la satira perché parla ai propri, è una festa tra amici ed io non credo in quel tipo di attività. Se facessi qualcosa di gratificante o consolatorio per quelli che la pensano come me, mi sentirei di sbagliare, mi metto sempre in una posizione di riconoscere il male dentro di me, con un minimo di speranza che chi perpetra il male, come si perpetra il male nell’essere razzisti, possa avere un minimo dubbio. Non mi pongo come antagonista di fondo, non dico mai “ho capito delle cose e tu no”. Io dico “fratello mio (perché credo nella fratellanza tra le persone) io sono come te, potevo essere esattamente come te, ma mi sono fermato un momento a pensare, fallo anche tu, ragiona con la tua testa se ancora ce l’hai”. L’operazione che provo a fare è quella, quando mi riesce la infarcisco di umorismo, altre volte magari lavoro su cose che mi risultano troppo tristi e quindi la striscia risulta triste”.

La tua, insomma, è un’offerta di pensiero.

“Lavoro solo sui miei dubbi, per questo risulta un’offerta. Ti faccio un esempio, se vai da qualcuno e gli dici “ho capito questo”, è difficile avere l’attenzione, ma se vai da qualcuno e gli dici “ascolta, parliamo di questa cosa che non mi torna, magari tu ne sai di più”, stabilisci un altro livello di comunicazione, e ciò che mi interessa è la comunicazione perché è il contrario della violenza”.

In che modo scrivi le tue storie? Parti da una sceneggiatura, devi tener presente le prospettive, i soggetti, la trama? O le scrivi di getto?

“Gli ultimi due libri sono disegnati e scritti, senza sapere cosa succederà. Improvvisati pagina per pagina. L’unico lavoro che faccio a monte, è quello di capire bene di cosa sto parlando, non vado a casaccio come sentimento, so che ho un’idea sulla quale voglio lavorare (anche in questo caso è un dubbio) e so che ci sarà un finale che è proprio la risposta alla domanda “di che cosa parla la storia”. La risposta non è mai un’ambientazione, non sono mai dei personaggi, non è mai una trama, è sempre un concetto ridotto all’osso, quindi è l’amore, l’amicizia, la debolezza, il passaggio all’età adulta. Sono concetti molto condensati ma che per condensarli devi fare un grosso lavoro di riflessione e di solito quando capisco questo, so anche cosa c’è nell’ultima pagina del libro”.

Riesci a vedere cosa c’è alla fine del racconto già prima di iniziare?

”Quando ho fatto LMVDM conoscevo solo l’ultima pagina e la frase che ci sarebbe stata, sapevo che sarei arrivato lì. E come per l’arrampicata, quando ti arrampichi (a meno che tu non sia un vero arrampicatore, io non lo ero) sei assicurato in cima: c’è un chiodo dove è attaccata la tua corda. I movimenti e i passaggi che farai, o la velocità con cui ci arriverai, cambia di volta in volta, ma arrivi per forza in un punto solo. Senza chiodo il rischio di cadere è altissimo, quindi senza l’idea di fondo, senza un concetto profondo e senza finale, il rischio di sfracellarsi a metà lavorazione è alto. Soprattutto se lavori sull’improvvisazione che richiede di essere sempre mediamente brillante. E non è sempre così: alcuni giorni ti svegli e fai schifo, quel disegno è una macumba, è una magia ma è anche una magia nera: non sai mai perché lavori bene”.

Partorendo un fumetto bisogna tener presente di una fase ‘sofferta’.

“Sofferto nel senso che lavoro solo su temi profondi che ci sono dentro di me, non lavoro sulle trame”.

Quindi è un continuo mettersi in discussione?

"Si, perché è questo che mi da soddisfazione. Se esco cresciuto dalla lavorazione del libro, allora è valsa la pena di stare 1 o 2 anni gobbo su un tavolo mentre fuori c’è il sole e intorno la gente va a ballare. Io, che sono pigro, devo avere una motivazione molto forte per starci”.

Nella LMVDM ti metti a nudo e sei spietato con te stesso.

“Sono spietato con me stesso e lo sono con tutti i miei affetti, nel senso in cui ‘spietato’ voglia dire ‘guardare’, quando guardi la realtà devi avere gli occhi ‘chiari’, puliti. Quindi se guardo me non posso trasformarmi in ciò che non sono, il mio unico atto d’amore nel racconto verso mia madre è vederla per com’è, non è modificarla, quindi metto a nudo me, i miei affetti. E’ un atto d’amore, non è solo un racconto, è come dire ‘tu sei fatto così, io sono fatto così, ma ti voglio bene e forse, spero un giorno, mi vorrò bene lo stesso”.

Da dove è partita la voglia di disegnare male la tua vita?

"E’ partita perché mi sono ritrovato a 45 anni a guardare il passato, con un matrimonio saltato, una trentina di amori andati male sempre a causa mia: sono stato sempre io a lasciare. E mi sono chiesto “Ma chi sono, un lasciatore seriale? Un serial killer dell’amore? Perché non riesco ad amare le persone?” E non è facile dirselo, quando hai fatto tanto male e soprattutto se non vuoi ripetere lo stesso errore, devi prenderti e capire cosa c’è che non và. Per cui mi sono messo a riflettere su questo argomento prendendo come pretesto la malattia che pone in una condizione di debolezza il narratore e quindi lo avvicina a chi ascolta. E ho riflettuto. Il testo parla dell’amore in senso universale, ma anche tra uomo e donna, e in senso fisico. Prendo l’argomento in modo più trasversale possibile”.

Sei riuscito a darti qualche risposta?

"No, ho trovato delle cause i rimedi non ancora. Nei film di Hitchcock quando trovi la causa guarisci, nella realtà è un po’ più complessa la cosa”.

Come mai hai scelto questo lavoro

“Nel fumetto ci sono cascato dentro, mio malgrado, io non sono un appassionato e non sono un lettore di fumetti, (in realtà sono una persona ignorante in quasi tutti i campi). A volte scrivo racconti senza disegni e li trovo insoddisfacenti, a volte faccio pitture senza parole e le trovo insoddisfacenti, la mia forma è lì, non so perché, è nell’ accostamento di disegni e parole, ma non so da dove viene”.

In quest’era digitale e computerizzata, pensi che il fumetto possa uscirne scalfito?

"Assolutamente no, Internet è un metodo di comunicazione fantastico, permette ai giovani di far conoscere i propri lavori. La tecnologia la sento vicina e la amo, allo stesso tempo ho un lato tradizionale molto forte, non lavoro al computer perché confido nella possibilità di sbagliare senza rimedio. Quando lavori al computer, invece, hai sempre la possibilità di tornare sui tuoi passi, soprattutto di fare scelte infinite. A me piace l’idea che sono davanti al foglio e me la posso giocare una volta sola. Non posso sbagliare e se sbagliassi devo accettare il mio errore. E per me significa stare al mondo, tornare indietro sul proprio lavoro e modificarlo, non mi farebbe sentire in vita quanto io sento necessario sentirmici”.

Chiudiamo con Andrea Pazienza. C’è stata una sua frase, un gesto, che ti ha ‘aiutato’ durante la tua carriera?

“In classe ci parlò dello scoprirsi, dell’affrontare tutte le storie come faceva lui, come per il kendo (combattimento con i bastoni che Pazienza praticava) diceva che la prima mossa nel combattimento è sollevare il bastone sopra la testa: in quel momento sei vulnerabile all’attacco. Stessa cosa bisogna fare nel racconto, scoprirsi, rendersi vulnerabili. Io nel libro parlo del fatto che il mio pisello non riesce ad avere un’erezione. Hai presente chi mi vuole male, quanto potrebbe attaccarmi su questa cosa? Ho scritto che sono guarito solo perché la mia ragazza mi ha pregato di farlo, io non volevo e non capivo perché lei lo volesse, ma poi si, ho capito che forse era meglio così… la pagina buffa alla fine è merito suo”.

LA MAPPA

NOTIZIE